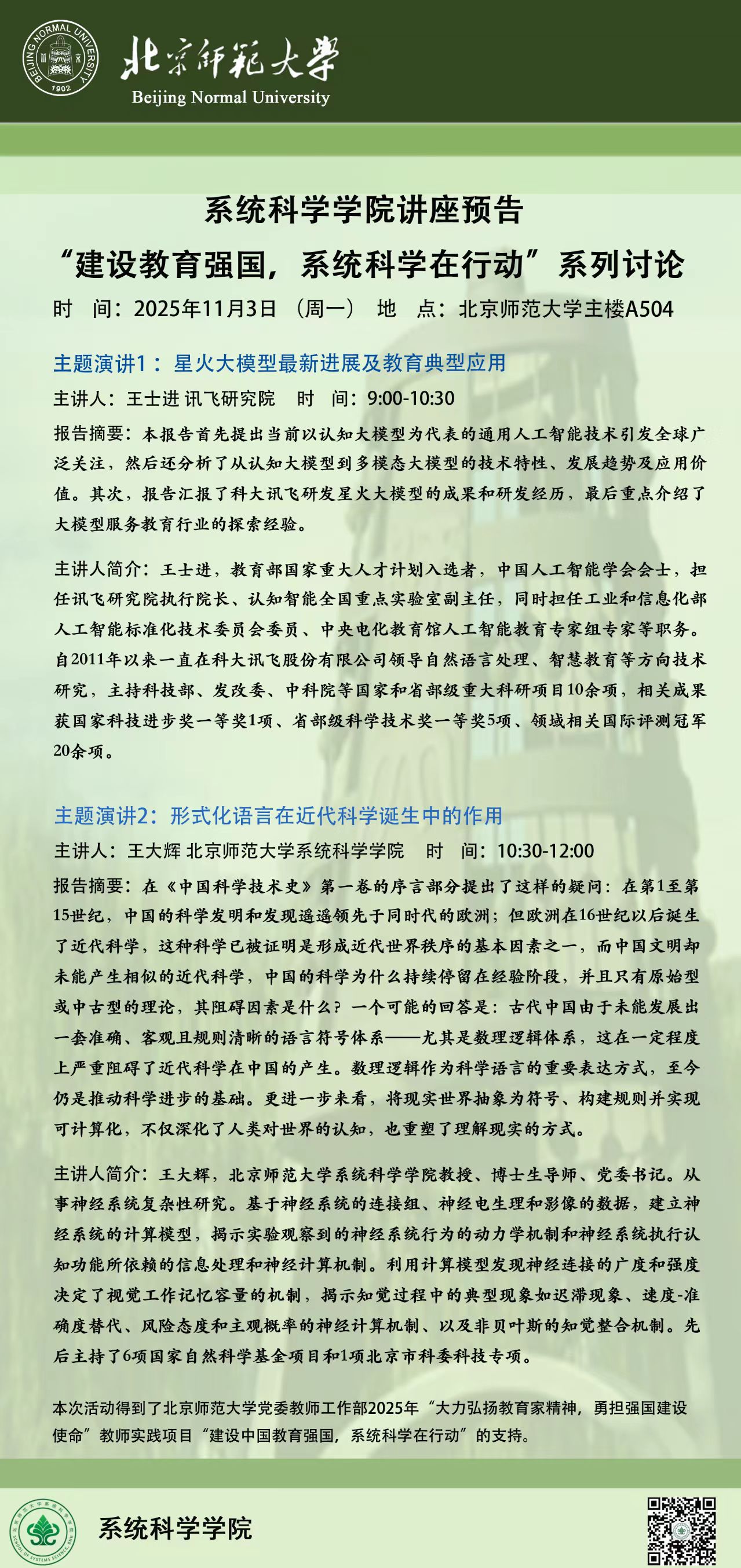

“系统推进中国式现代化教育强国”系列讨论第一次活动

2025年11月3日,由系统科学学院及数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心教育系统工程委员会联合主办的“系统推进中国式现代化教育强国”系列讨论第一次活动正式开启,系统科学学院王大辉教授和数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心副主任李玉顺教授出席了本次讨论。来自校内外共75名专家学者参与了本次讨论,其中28人线下参加,47名通过腾讯会议线上参加。

本次活动组织了两个主题的讨论。

首先,讯飞研究院的王士进院长给大家介绍了星火大模型最新进展及教育典型应用,围绕人工智能时代的教育变革与人才培养,系统探讨了大模型技术对教育领域的深刻影响。王院长指出,以讯飞星火等为代表的国产大模型在语言理解、复杂问题解决及多模态交互方面取得显著进展,为个性化教学、资源生成、学情分析等场景提供了强大支撑。大模型通过深度推理能力能够实现教学减负增效,如构建智能反思系统、辅助作业批改、开展情境教学等。同时,会议也关注到技术应用中存在的挑战,包括“幻觉”问题、认知能力影响等风险,提出通过知识库融合、算法优化与批判性思维培养加以应对。

随后,北京师范大学系统科学学院王大辉教授做了题目为“形式化语言在近代科学诞生中的作用”的报告。探讨的核心问题是中国在古代技术领先的背景下,为何未能自主产生近代科学体系,并深入剖析了其思想文化根源。 核心症结在于科学方法论的缺失。分析指出,中国传统文化(尤其是哲学)倾向于“人文向内求”,追求内心和谐与人际协调,一定程度上影响了对客观世界进行精确描述和规律探索,这导致了一系列科学发展有关元素的缺乏。如形式化的符号与语言系统:缺乏对概念的精准界定,而这正是进行复杂逻辑推理和知识系统化传承的基础。以及系统的科学研究方法:虽有“格物致知”的思想,但并未衍生出实验、观察、归纳等一套可操作的科学研究的方法来主动揭示自然规律。这种缺乏造成中国古代的智慧成就斐然,但在构建这套用于“深度推理”的抽象语言和逻辑系统上的不足,构成了近代科学在古代中国发生的主要障碍之一。

在听取了专题讲座后,与会专家分别进行了深入讨论,并围绕“科技创新与教育变革”这一核心议题进行了分析总结。专家一致认为,现代科学研究的突破越来越依赖于先进的技术手段,如计算工具与实验设备;同时,跨学科思维已成为激发创新的关键。因此,教育体系应着力打破学科壁垒,重视学生模型构建与逻辑推理能力的培养。针对人工智能等新兴技术,会议指出其具有“双面性”。教育研究不应仅停留在知识传授层面,更应关注技术的底层逻辑与伦理边界,适应学生的身心成长规律,引导师生形成批判性使用的能力。在此过程中,中国既需植根博大精深的中华文明,也要积极构建自主知识体系,以开放姿态融入全球科技浪潮。展望未来,专家呼吁在以下方面持续努力:推动交叉学科研究、完善形式化语言与符号系统、平衡宏观视野与具体实践,从而构建以学生为中心的新型教育生态。会议共识强调,唯有持续推进人工智能与大成智慧教育理论和人生中心教育理论等的深度融合,系统思考,规范应用、完善评估体系的基础上,才能构建利于科学交流与创新的认知环境,真正实现技术赋能下的育人模式创新,确实推动新时代中国式现代化教育强国建设。

王士进院长发言

王大辉教授发言

11月3日讨论线下参会的部分专家学者

11月3日讨论线上参会的部分专家学者

本次活动得到了北京师范大学党委教师工作部2025年“大力弘扬教育家精神,勇担强国建设使命”教师实践项目“建设中国教育强国,系统科学在行动”的支持。

供稿:陈清华

编辑:郝林青

审核:王大辉