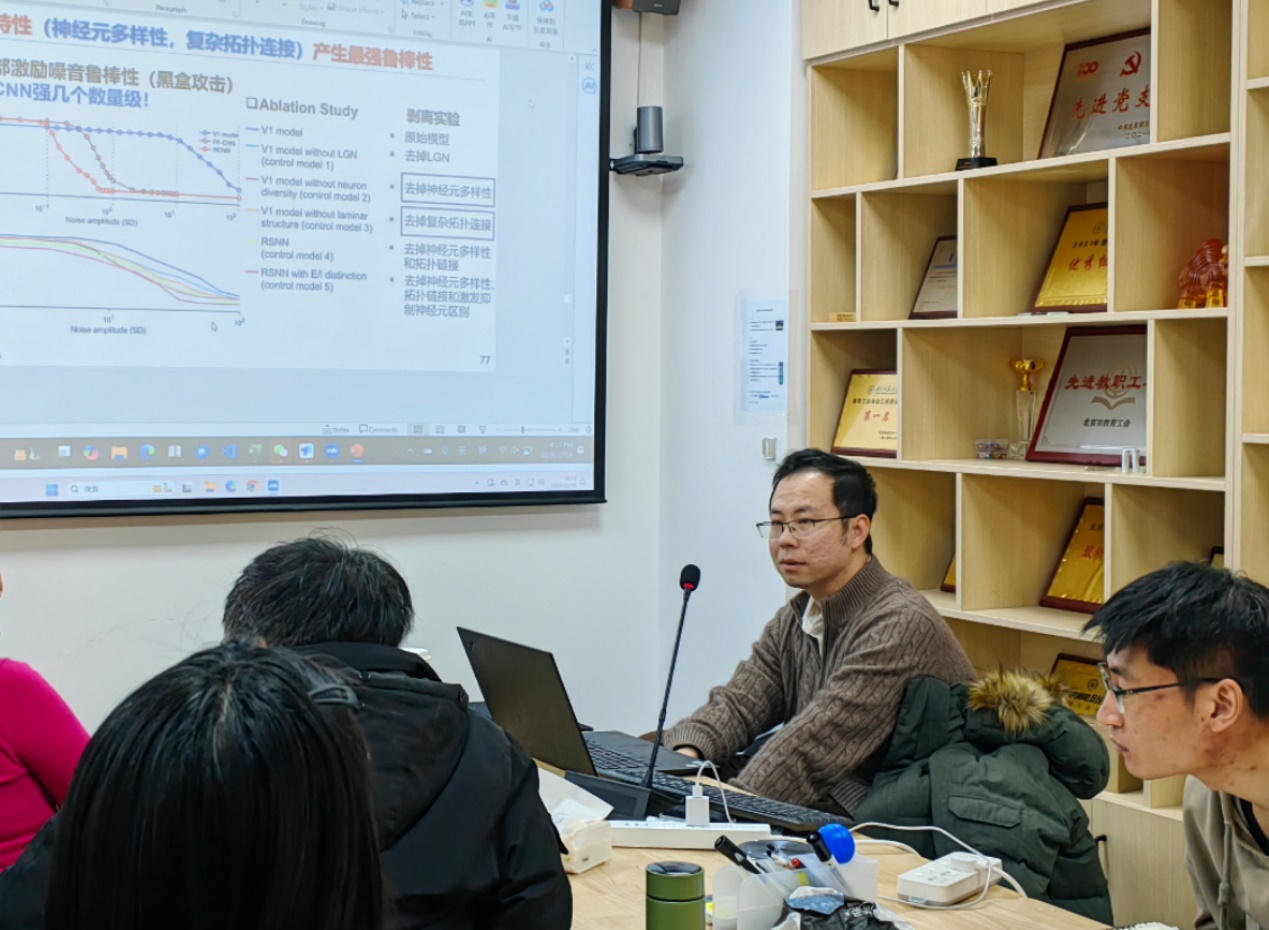

学院邀请陈国璋研究员为全院师生进行专题讲座

2024年12月30日,北京师范大学系统科学学院邀请北京大学计算机学院的陈国璋研究员进行了题为《视觉系统建模》的学术报告。陈国璋研究员博士毕业于悉尼大学物理学院,之后在类脑计算之父Wolfgang Maass组进行博士后研究,目前在北京大学计算机学院担任研究员、博士生导师,以第一作者身份在Nature Communications 和 Science Advances 等顶级杂志发表多篇文章,获得了优秀青年基金(海外)和北京大学博雅青年学者称号。在此次报告中,陈国璋研究员通过两篇工作介绍了他在视觉系统建模中的研究思路。大脑的计算性能优异,并且有些功能的实现甚至不需要经过学习,它本身的结构就能支持一些计算过程,陈国璋研究员主要通过基于神经网络的生理结构和时空动力学结构的建模,来了解大脑结构到功能的实现过程。

在第一篇工作中,陈国璋研究员及其团队提出了一种名为“Computing by Modulating Spontaneous Activity(CMSA)”的神经计算机制。在这种机制下具有动态特性的自发活动模式可以被外部刺激调节或重新分布,从而产生神经反应。大脑皮层神经元群体即使在没有感觉输入的情况下,也会产生复杂的时空活动模式,但这种自发活动在神经计算中的基本作用尚不清楚,而这种机制为理解大脑如何利用自发活动进行主动视觉处理提供了新的视角,有助于深入理解大脑的计算原理。在第二篇工作中,陈国璋研究员及其团队构建了一个基于数据的初级视觉皮层(V1)大规模模型,并展示了其在视觉处理任务中的类脑特性。该模型能够复现大脑的许多特征性视觉处理能力,尤其是在解决多种视觉处理任务方面

表现出色,包括对时间分散的视觉信息的处理。同时,模型复现了大脑的许多特征性神经编码特性,对噪声具有显著的鲁棒性,且与主流实现视觉功能的深度神经网络相比更接近大脑实际的结构和功能实现过程。

对于类脑研究,陈国璋研究员提出了自己的思路:对于脑皮层的精细结构进行建模,再分析模型临界相变点,刻画相变点时空相关关系结构,进而揭示相关关系结构中涌现出的大脑工作机理,最后应用于类脑计算。此次报告的内容非常具有启发性,引发了在场老师和同学们的热烈讨论,陈国璋研究员也详尽解答了大家的问题,也为相关领域的参会者进一步开展研究提供了新的视角。