【成果】中平流层环流变化大尺度模态的再探究

平流层位于地表约10至50公里处,包含地球大气总质量的17%,对人类生存至关重要。早在2001年,Baldwin就指出平流层环流异常可向下传导影响对流层,并作为天气气候的预测信号[1]。如今平流层过程及其与对流层的耦合作用,已在次季节至季节尺度天气预测中占据重要地位。

平流层作为地球大气的子系统,其演化受大气动力过程与化学过程的双重调控,其中波动及其与平均流的相互作用尤为关键。这些波动尺度跨度极大,从小尺度重力波延伸至全球尺度行星波,本质上是一个复杂系统。著名物理学家菲利普·安德森"多则异"(More is Different)的论断,生动诠释了复杂系统的涌现特性——当系统规模与复杂度达到一定程度时,会涌现出无法通过组分行为简单外推的新特性。理解这类涌现行为需要基础研究支撑,因此探究平流层作为复杂系统所呈现的大尺度气候模态与解析其控制动力学具有同等重要的科学意义。 2025年3月,北京师范大学系统科学学院陈晓松教授团队在《Entropy》杂志上发表了一项题目为《A Revisit of Large-Scale Patterns in Middle Stratospheric Circulation Variations》研究成果。该研究通过本征微观态方法(Eigen Microstate Approach, EMA)方法,系统揭示了平流层中层大气环流的主要变化模态和大尺度运动规律。这对理解平流层复杂系统的大尺度运动提供了新的视角,具有重要的科学意义和应用价值。

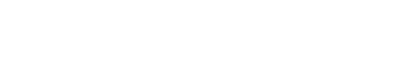

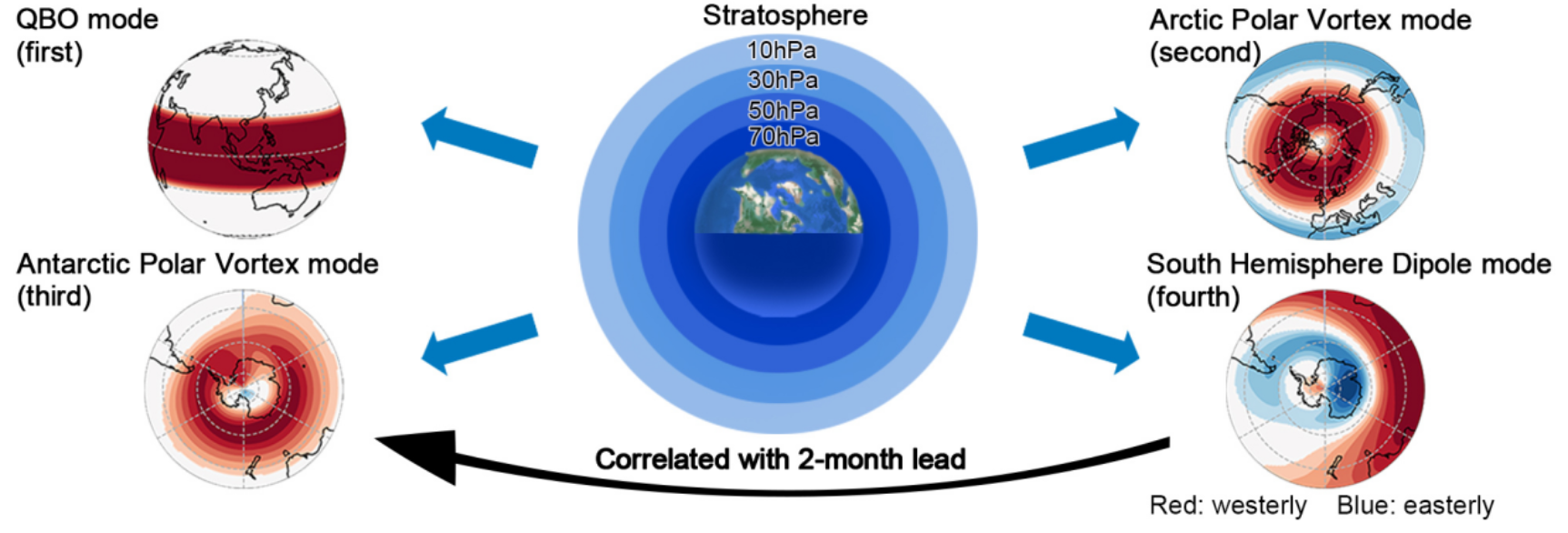

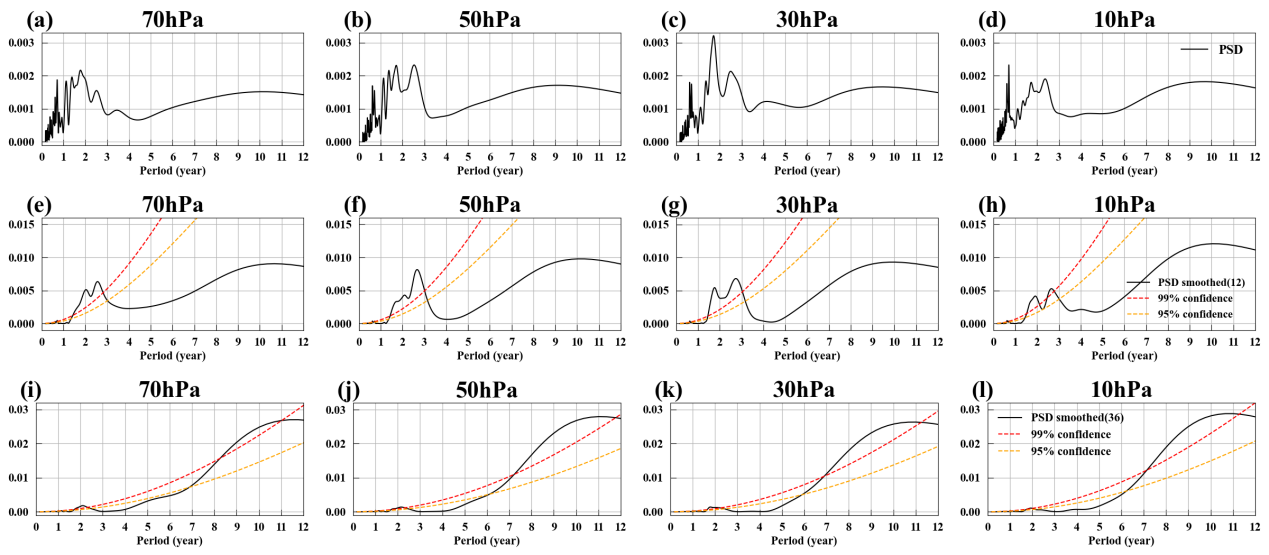

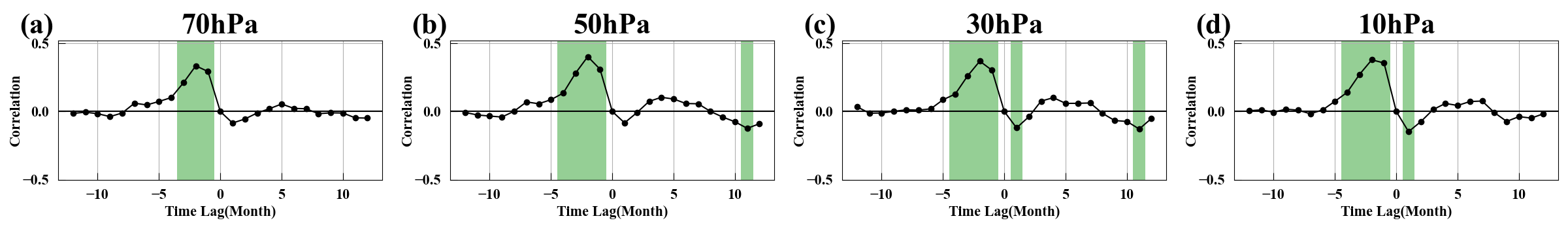

本研究基于ERA5再分析资料采用本征微观态方法,得到了70~10hPa平流层纬向风数据的前四大模态。其中,第一大模态对应平流层的准两年振荡(QBO,quasi-biennial oscillation)现象。第二模态对应北极极涡强度变化。我们发现,北极极涡模态的时间演化呈现出显著的约6年周期,而这一现象在前人的研究中并未被提及。我们的研究进一步表明,北极极涡的6年周期可能与北太平洋海温以及太阳黑子活动的共同作用存在一定关联。第三模态对应南极极涡强度变化。相对与北极极涡模态的变率最强出现在北半球冬季和早春,南极极涡模态变化最剧烈的时期集中在南半球的晚春和早夏,并且南极极涡模态展现出显著的约11年太阳黑子周期,而11年周期在北极极涡中不显著。南极极涡模态中11年周期更为显著的原因在于,南极极涡变率最强的时期恰好受太阳辐射影响较大。而北极极涡变率最强的时段仍处于极夜期间,太阳辐射影响较小。第四模态是本研究发现的一个新模态,其空间特征主要分布在南半球,并呈现出偶极子的形态。结果表明,第四模态与南极极涡模态(第三模态)存在相关性,并且其变化超前南极极涡模态约两个月。这一发现为南极极涡强度的预测提供了有价值的参考。

北京师范大学系统科学学院在读博士生陶宁宁是论文的第一作者,系统科学学院陈晓松教授和谢飞教授担任论文的共同通讯作者。这项研究得到了中国国家重点研发计划(项目编号:2023YFE0109000)和中国国家自然科学基金(项目编号:12135003和12305044)的支持。此外,本研究还得到了ClimTip项目的支持,该项目获得了欧洲联盟地平线欧洲研究与创新计划的资助(项目编号:101137601)。作为合作伙伴,北京师范大学还获得了中国科技部(MOST)的资助。

文章链接:https://www.mdpi.com/1099-4300/27/4/327

图 1 论文发现的4个主要模态的空间分布特征以及模态之间的关系。

图 2 北极极涡模态时间演化的功率谱密度及其显著性。第一行为70~10 hPa原始的功率谱密度,第二行为12个月平滑后的功率谱密度,第三行为36个月平滑后的功率谱密度。

图 3 南极极涡模态时间演化的功率谱密度及其显著性。第一行为70~10 hPa原始的功率谱密度,第二行为12个月平滑后的功率谱密度,第三行为36个月平滑后的功率谱密度。

图 4 第四模态与南极极涡模态的超前滞后相关图。(a)-(d)分别表示70,50,30,10 hPa,Time Lag<0 表示第四模态超前南极极涡模态。绿色阴影区域表示p<0.01。

供稿:陶宁宁

编辑:郝林青

审核:李 辉